- 動画編集って何をするの?

- 動画編集で気をつけることがあったら知りたい。

動画編集歴3年の私が、こんな疑問にお答えします。

この記事では、動画編集の方法、動画編集で気をつけるべきことを順番通りに解説していきます。

この記事を読むと、動画編集の流れ、具体的な手順が分かります。

順番通りに実践するだけで、映像がつくれます。

「動画編集がよく分からない」というあなたは、ぜひとも実践してみてください。

【シネマティックVLOG】マネするだけ!初心者でもできる動画編集の流れ完全解説

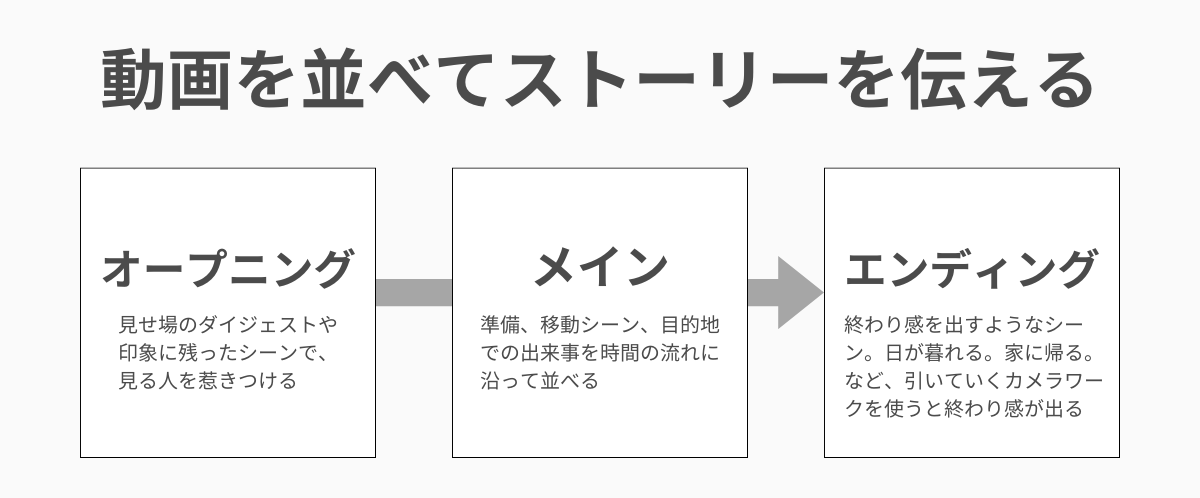

動画をならべる

まずは撮影した動画を並べましょう。コツは意味が伝わるように並べることです。

動画を並べるときの注意点

- 動画にも基本の文法がある

- 動画のかたまりを意識する

- 時間の流れを意識する

- 変化をつける

動画にも基本の文法がある

動画撮影の記事でもお伝えしましたが、動画にも基本となる文法があります。

❶ いつ

❷ どこで

❸ 誰が

❹ どうした

この順番で動画を並べると、視聴者に意味が伝わりやすい動画が作れます。

遠くから撮影する「ロングショット」からはじまり、被写体に近づいていく流れが基本です。

他にもある基本のルール

- ズームショットは何かが起こったとき

- 被写体アップの映像の次のカットは、主観になる

- 動画の最初に出てくる人物が主人公

動画のかたまりを意識する

写真撮影の場合1枚で全てを表現しますが、動画は違います。

3〜5つのシーン(シークエンス)を繋げて意味を伝えます。それを何個も繋げることで、ひとつの作品となります。

時間の流れを意識する

自然な流れ(朝→昼→夜、春→夏→秋→冬)の方が視聴者に伝わりやすい動画になります。

また、同じようなカットがあれば、まとめるようにしましょう。

変化をつける

動画を飽きずに見せる方法は、変化をつけることです。

変化をつけるには、次のような方法があります。

- 場所の変化

- 時間の変化

- 感情の変化

場所の変化とは、撮影する場所を変えることです。

海に遊びに行く動画であれば、

自宅で準備をしているシーン→車で移動するシーン→海でのシーンなどです。

変化をつけることで、動画にストーリー(流れ)がで生まれます。

ストーリーがある動画を、人は魅力的だと感じます。

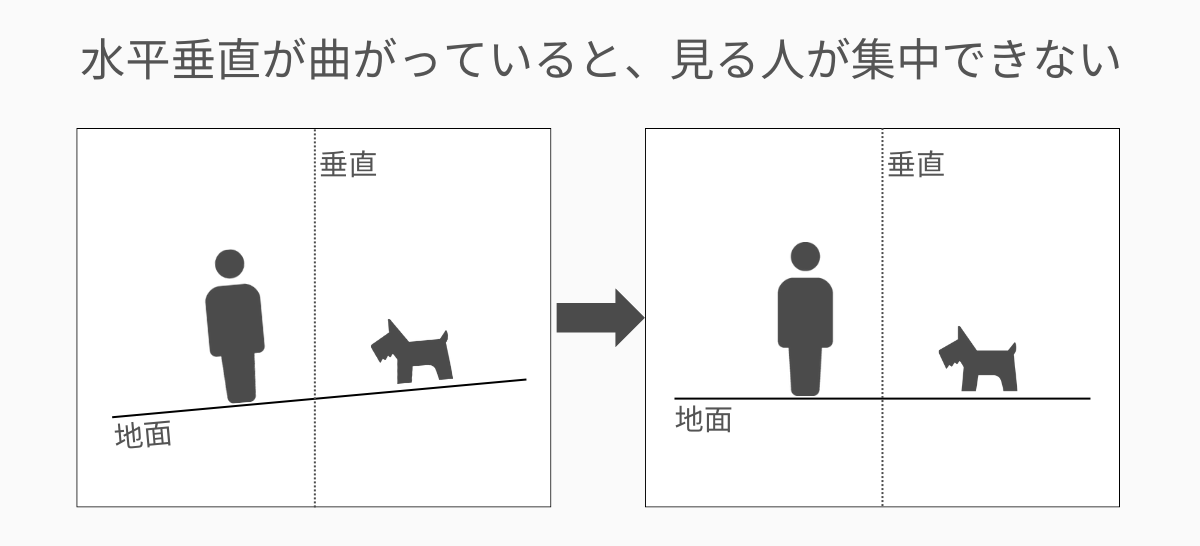

水平・垂直をなおす

撮影した動画が斜めになっていることがよくあります。

斜めになっていると、見ている人の気が散ってしまい、動画に集中できなくなります。

縦方向、横方向のラインがきっちり水平、垂直になるように編集時に直しましょう。

黒帯をつける

シネマティックな映像は、ブラウン管テレビ(4:3)やYouTube(16:9)などでみる動画よりも、横に細長くなっています。

これは、映画のサイズがシネマスコープ(2.35:1)で表現されることが多いためです。

ですので、動画の上下に黒帯(レターボックス)をつけるだけでも、映画のようなシネマティックな雰囲気を演出できます。

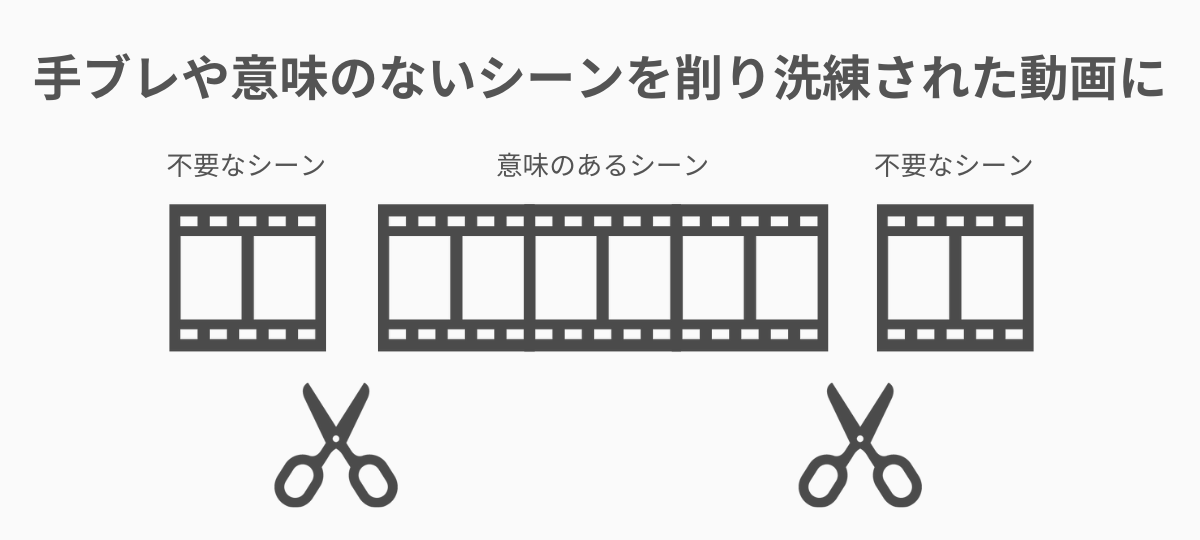

不要な部分をカットする

自分が見せたいシーンを残しましょう。カットするのは、手ぶれがひどいシーンや意味を持たないシーンです。

動画ひとつひとつに意味を持たせることが大切です。

「このシーンは何のために入れたのか」を説明できるようにすると、見ている人に、意味が伝わる映像になります。

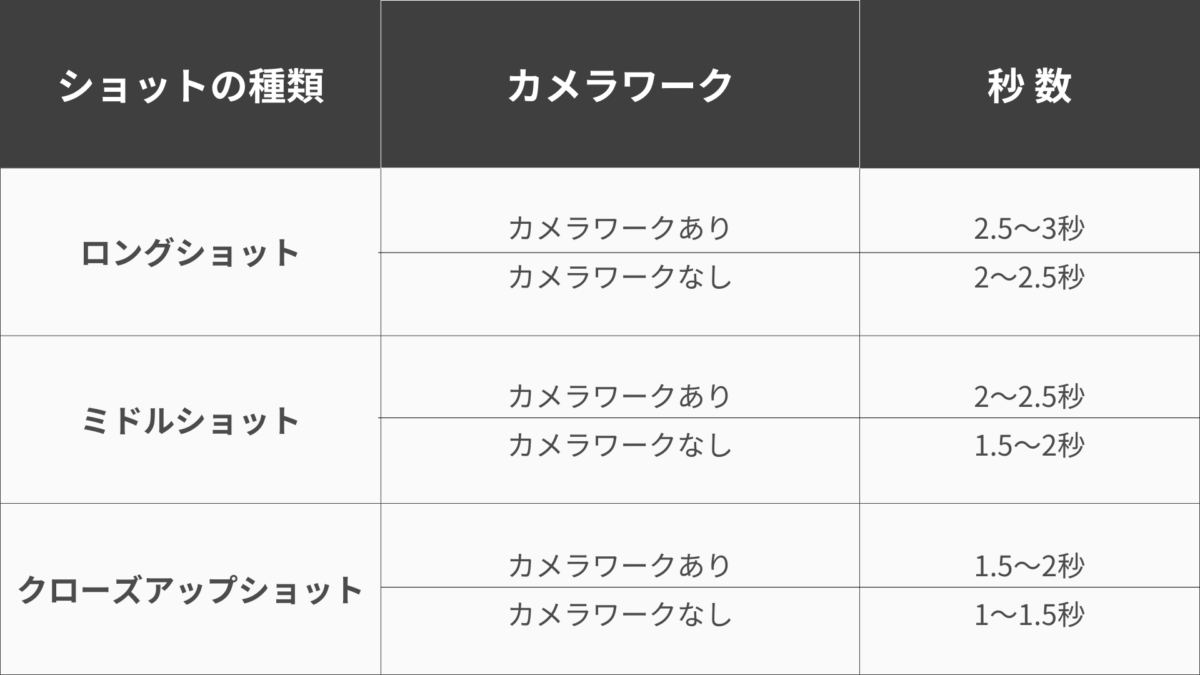

ワンカットの動画の長さに注意する

シネマティックな動画では、1カットの長さは1.5〜3秒が良いと言われています。

視聴者の年齢や音楽の曲調・テンポによって、微調整しましょう。

例外として、動き自体に意味がある場合は、その行動が終わるまで動画を使っても問題ありません。

長く見せたいメインのシーンは、他のシーンよりも長い秒数使いましょう。

音楽(BGM)を入れる

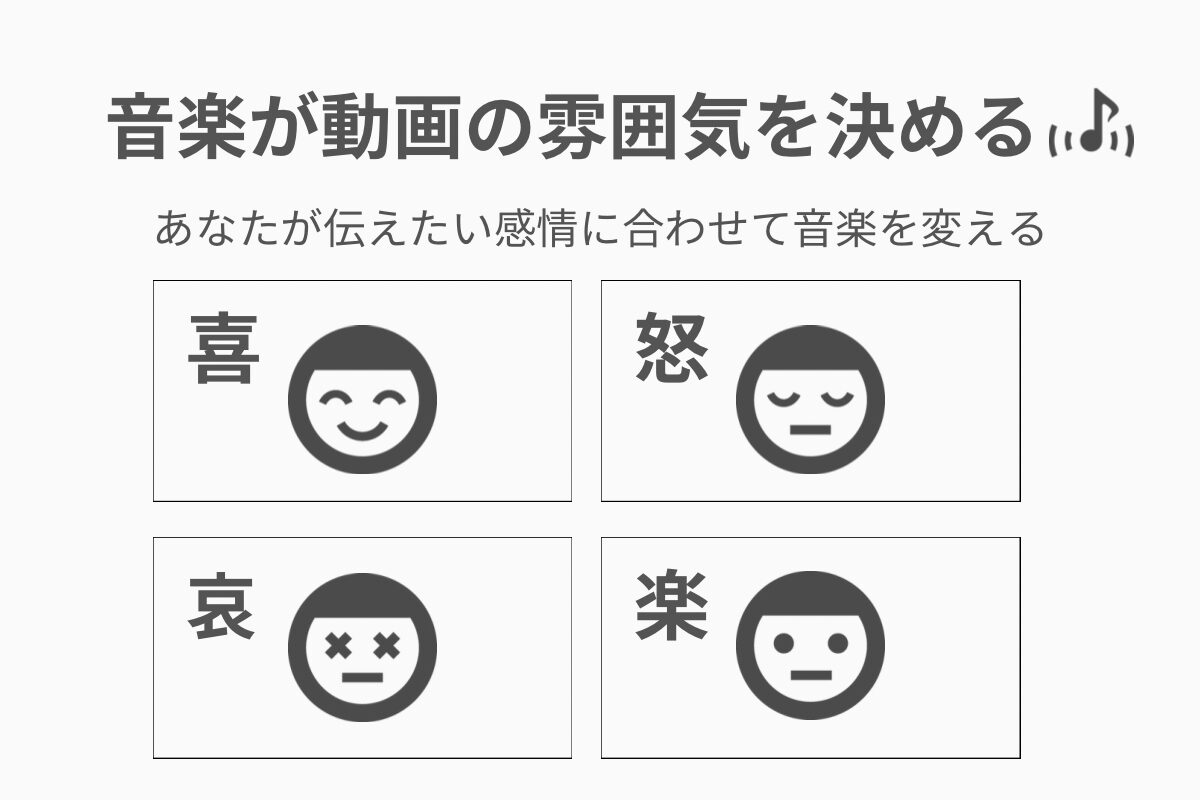

音楽選びはとても大切です。同じ動画でも、音楽ひとつで印象がガラリと変わります。

楽しさを伝えたいのなら、テンポが早くてポップな音楽、寂しさを伝えたいのなら、スローでピアノ調の音楽など。

視聴者に何を伝えたいのかを決めてから、音楽を選びましょう。

- 動画の雰囲気に合う音楽を使う

- 動画に使う音楽は、1曲じゃなくてもいい

- 音楽のサビに合わせて、良いシーンを使う

- 音楽のボリュームに注意する

- 音楽のフェードイン、フェードアウト

- キーとなる音に合わせてシーンを切り替える

- 音楽に合わせすぎない

動画の雰囲気に合う音楽を使う

自分が伝えたい感情に合わせて音楽を決めるのはよいことですが、動画と音楽の雰囲気があまりに違うと、違和感を感じさせてしまいます。

例えば、映像は穏やかな景色でゆったりしているのに、音楽が早いテンポでガチャガチャしているなど。

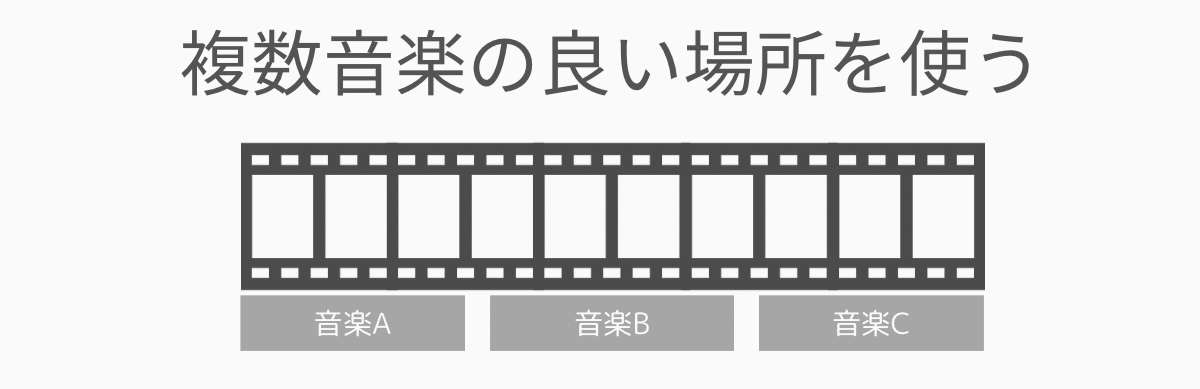

動画に使う音楽は、1曲じゃなくてもいい

複数の音楽を組み合わせて使いましょう。同じ音楽の中にも、スローテンポの箇所や、サビで盛り上がる場所があります。

それぞれのシーンにあった音楽を切り取って映像に合わせましょう。

音楽のサビに合わせて、良いシーンを使う

音楽が盛り上がる「サビ」には、自分が1番良いと思ったシーンを使います。

サビと、良いシーンがマッチするすることで、素敵な映像に仕上がります。

音楽のボリュームに注意する

音楽のボリュームが大きすぎると、動画に集中できないばかりか、不快感を与える原因にもなります。

セリフがあるシーンなら、ボリュームを小さくしたり、音楽を消してしまってもよいです。

音楽のフェードイン、フェードアウト

フェードインとは、音楽が徐々にはじまること。フェードアウトとは、音楽が徐々に終わっていくことです。

急に音楽が始まると、視聴者はびっくりしてしまいます。

キーとなる音に合わせてシーンを切り替える

音楽のキーとなる音に合わせて切り替えると、違和感のない動画が作れます。

逆に、音楽と動画をまったく合わせないと、それぞれが別々のように感じてしまい、違和感のある映像になってしまいます。

キーとなる音とは、ベース音や、ドラム音、曲の節目に出てくる音のことです。

音楽に合わせすぎない

音楽のテンポに合わせすぎると、動画の切り替わりが単調になり、飽きられてしまう動画になってしまいます。

所々、音楽のテンポから外した切り替えを入れることで、音楽に合った切り替えが引き立つようになります。

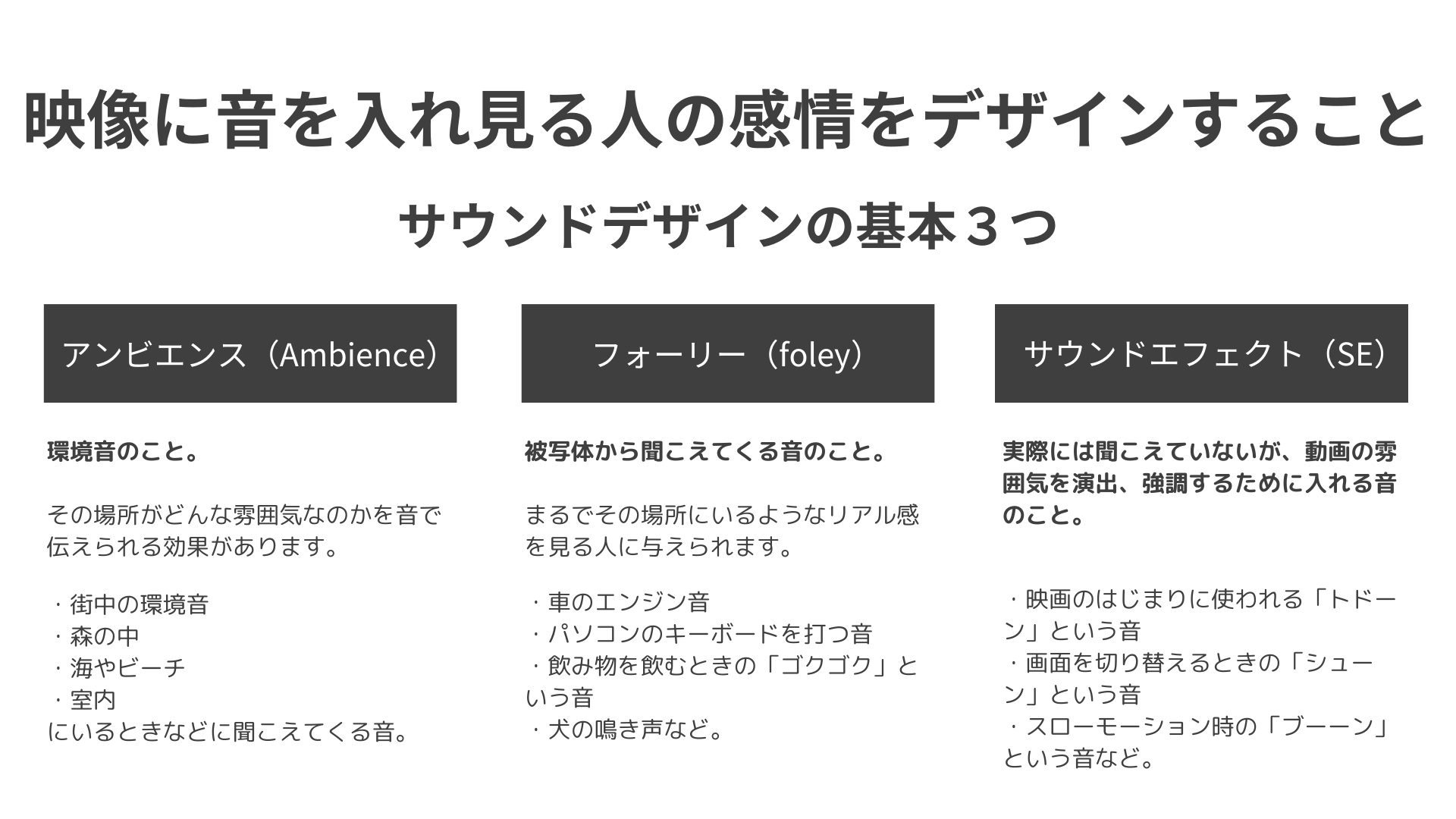

サウンドデザイン

サウンドデザイン専門の職業があるくらい大切なもの。代表的なものとして、次のようなものがあります。

- アンビエンス(環境音)

- フォリー(被写体から出る音)

- サウンドエフェクト(SE)

アンビエンス

その場所にいることで周囲から聞こえてくる環境音のこと。街中にいる場合、車の音、人の声、足音、風の音など。

フォリー

被写体から聞こえてくる音です。車のエンジン音やパソコンのキーボードを打つ音、飲み物を飲むときの「ゴクゴク」という音、犬の鳴き声、足音など。

サウンドエフェクト(SE)

実際には聞こえていない音ですが、動画の雰囲気を演出、強調するために入れる音です。

映画のはじまりなどに使われる「ドドーン」という音や画面切り替え時の「シューン」という音です。

基本的には撮影した動画に入っている音声は使いません。

全ての音を一度消して、後から、そのシーンにあう音をつけ付け足します。

音を付け足すだけで、臨場感(その場にいるような雰囲気)が感じられる動画になります。

色編集

色編集をする理由は、動画を正しい色に戻す必要があることと、世界観をつくるためです。

カラーコレクションとカラーグレーディングの2つがあります。

カラーコレクション

ひとつひとつの動画を正しい色に戻す作業です。肉眼に見ている映像と、カメラで撮影した動画では、見え方がことなるからです。

カラーグレーディング

動画全体の色合いを統一するための作業です。動画全体の色合いを合わせることで、雰囲気が統一されて、没頭しやすい動画になります。

映画などで例えると、ホラーは緑がかった色合いが強く、感動系はオレンジがかった色合いが強いけいこうにあります。

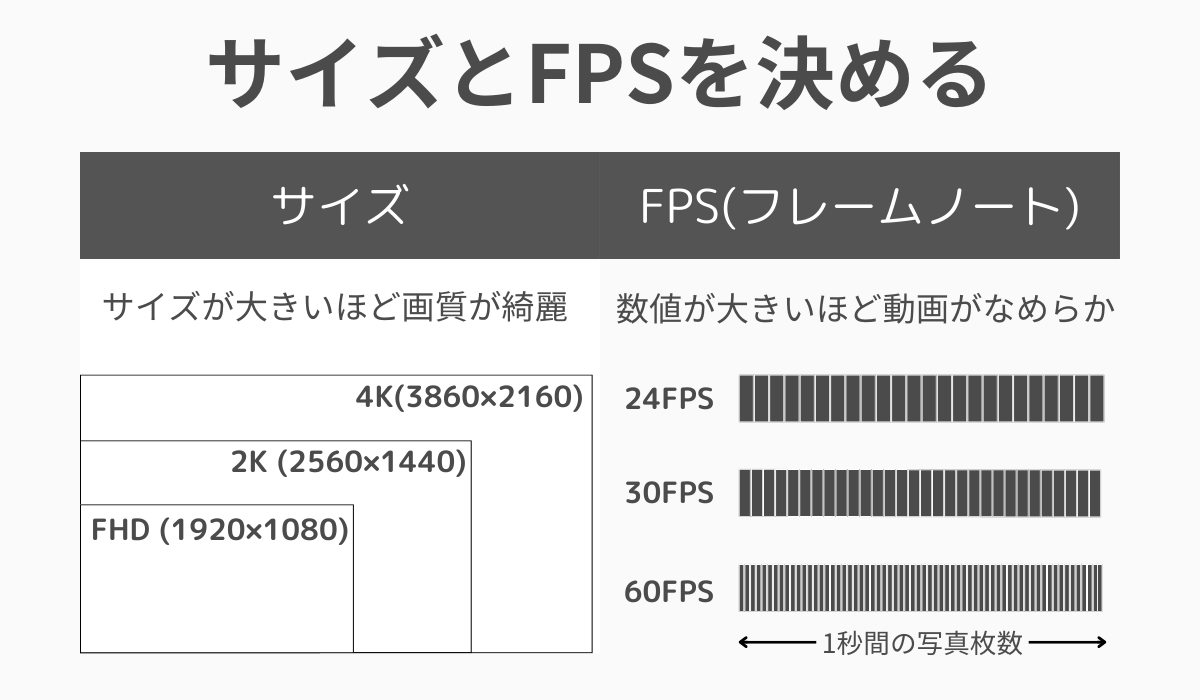

動画の書き出し

作った動画をどのくらいのサイズ、どのくらいのFPS(フレームノート)で書き出すかを設定します。

■どのサイズで書き出すか

YouTubeに投稿する動画であればHD(1920×1080)が一般的です。より綺麗な映像で残したい場合、4K(3840×2160)で書き出しましょう。

■どのFPS(フレームレート)で書き出すか

FPS(フレームノート)とは、1秒間に何枚の写真が入っているかということです。枚数が多いほどなめらかな映像になります。24・30・60FPSから選びましょう。

日常では次のように使われています。映画(24FPS)テレビ(30FPS)スポーツ(60FPS)

よく分からない方は、次のとおりに設定してください。

- シネマティック動画 → 24FPS

- 日常の風景や話が中心の動画 → 30FPS

- スポーツなどの早い動きがあるもの → 60FPS

まとめ

動画編集の流れ、気をつけるべきことをご紹介しました。はじめは何をどうしたらよいのか分からず、戸惑うこともあるかもしれません。

ですが、まずは手順通りに動画を作ってみましょう。作業の流れがつかめると、自分なりのやりやすい方法や順番が見えてきます。

ますば1本、30秒程度の動画でもよいので始まりから終わりまでやってみることをおすすめします。

コメント