シネマティック Vlogを撮影したいけれど、何からはじめたらいいのか分からない。

そんなお悩みはありませんか?

私もシネマティックVlogを作ろうと決めてから、たくさんの壁にぶつかりました。

動画撮影の基本的なルールはある? 撮影するときに注意することは? 動画撮影が上達するためのコツは?

本やブログ、YouTube、有料の動画スクールなどで勉強し動画を創り続けてきました。

映像作成は全くの初心者だった私ですが、YouTubeの登録者160人を達成できました。応援してくださる皆さまに感謝です。

この記事では、私が3年ほど学んできた知識や実践経験から、シネマティックVlogの撮影ポイントを解説します。

基本を押さえることで、上達スピードも格段に上がります。

方法は、この記事に書かれた基礎をしっかりと実践するだけ。下記のような動画が撮影できるようになります。

記事を読むための前提知識として、必要な用語を先に解説しておきます。

■用語集

ショット

撮影した動画のこと。

カット

撮影した動画を編集で切りわけたもの。

シーン

同じ場所、時間で連続した場面のこと。

シークエンス

一連の関連するシーン。動画のかたまりのこと。

それでは、撮影のポイントを見ていきましょう。

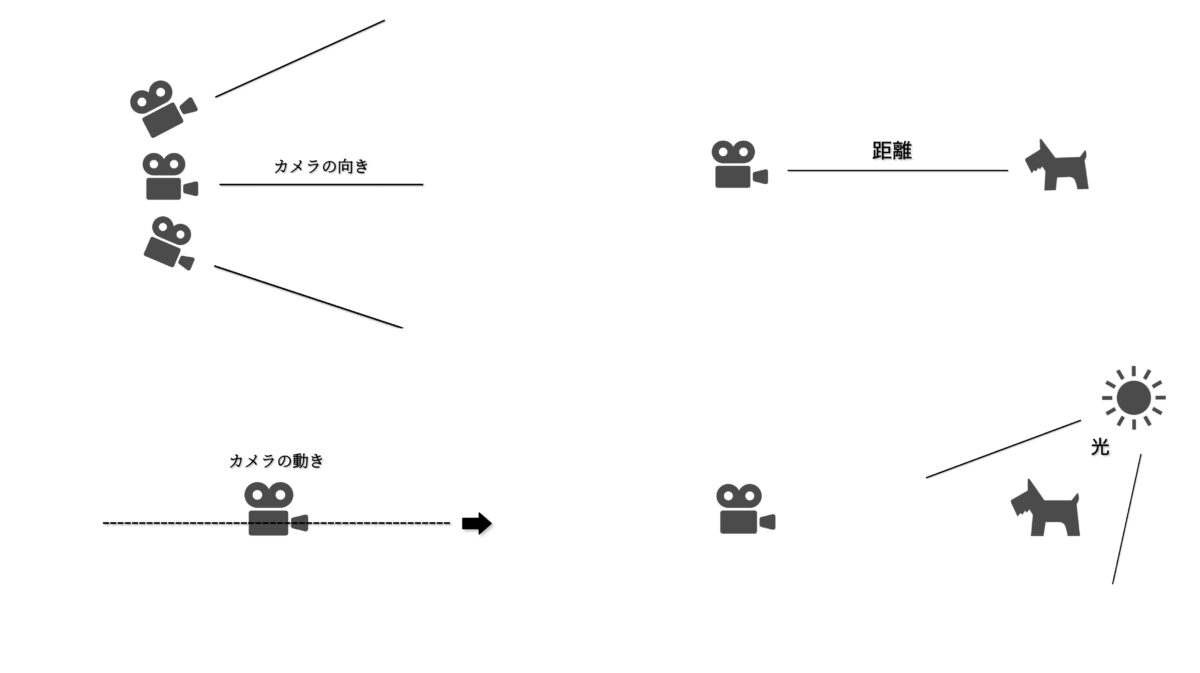

動画撮影で意識すべき5つのこと

撮影をするときは次の5つを意識しましょう。基本を身につけることで映像のクオリティが一気にUPします。

- 構図

- カメラアングル(カメラの向き)

- 被写体との距離

- カメラを構える位置(高さ)

- 光のあたりかた

初心者の方はまず固定ショットで撮影しましょう。固定ショットとはカメラを固定して撮影する方法です。

手に持ったり、地面に置いたり、自撮り棒につけたりして撮影します。

それでは、動画撮影で意識したいポイントのひとつめを見ていきましょう。

美しく見える基本の構図

構図とは決められた場所に被写体を置いて撮影する方法です。構図によってどんな印象を視聴者に与えたいのかを決められます。

構図を決めるときは次のことに気をつけましょう。

◯ 自分が表現したいものがある → それを伝えられる構図に当てはめる。

自分の伝えたいことを表現するために構図をうまく使いましょう。

それでは、構図ごとにどんな印象を与えられるのか、見ていきましょう。

■ 2分割構図 2分割構図では動画の上下の中心に横一本線を引き、画面を上と下で半分づつに分けて考えます。

2分割構図では動画の上下の中心に横一本線を引き、画面を上と下で半分づつに分けて考えます。

静けさや落ち着いた雰囲気を表現したいときに使えるのが2分割構図です。

■ 3分割構図 3分割構図は、画面の上下左右をそれぞれ3分割し、交差した点(赤点)がある場所に見せたいものを配置します。赤点がある場所に目線が注目する傾向が人にはあるためです。

3分割構図は、画面の上下左右をそれぞれ3分割し、交差した点(赤点)がある場所に見せたいものを配置します。赤点がある場所に目線が注目する傾向が人にはあるためです。

この構図では安定感やまとまりを表現できます。

また、横のラインに注目して見せたいものの比率を大きくすることで、伝えたいことをより強調することができます。

空を強調したいときは、上3分の2が空、残りの3分の1は陸にするなど。

■ 日の丸構図 日の丸構図とは、見せたいものを画面の中央に配置するものです。

日の丸構図とは、見せたいものを画面の中央に配置するものです。

迫力を出したいとき、ストレートな思いを伝えたいとき、見せたいものを明確にしたいときに使います。

人の目線は真ん中に集まりやすいため、カットを素早く切り替えたいときにも、何を伝えたいのかが一目で分かります。

■ シンメトリー構図 シンメトリー構図は、上下左右が対称になっているものです。きれい・美しいと思わせたいときに使います。

シンメトリー構図は、上下左右が対称になっているものです。きれい・美しいと思わせたいときに使います。

人は上下左右が対照になっているものを美しいと感じます。

撮影するときは、シンメトリーを意識して探してみましょう。

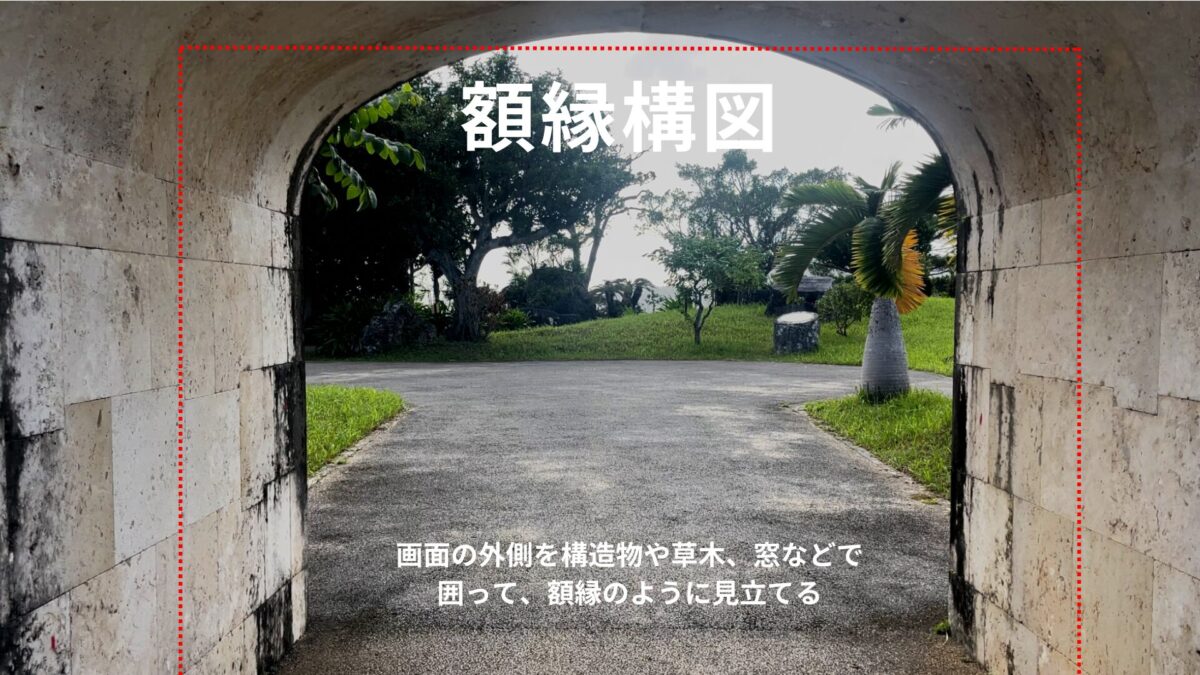

■ 額縁構図(がくぶち)

額縁構図は、見せたいものを何かで囲ってあげるものです。

画面を囲うことで見せたいものに視線を誘導することができます。

この画像では、トンネルで画面の4隅を囲うことで、真ん中にある景色に視線を誘導しています。

カメラアングル(カメラの向き)

カメラアングルの種類には、次のようなものがあります。

- 目線の高さから撮影(アイレベル)

- 下から見上げるショット(あおり)

- 上から見下ろすショット

- 俯瞰(ドローンショット)

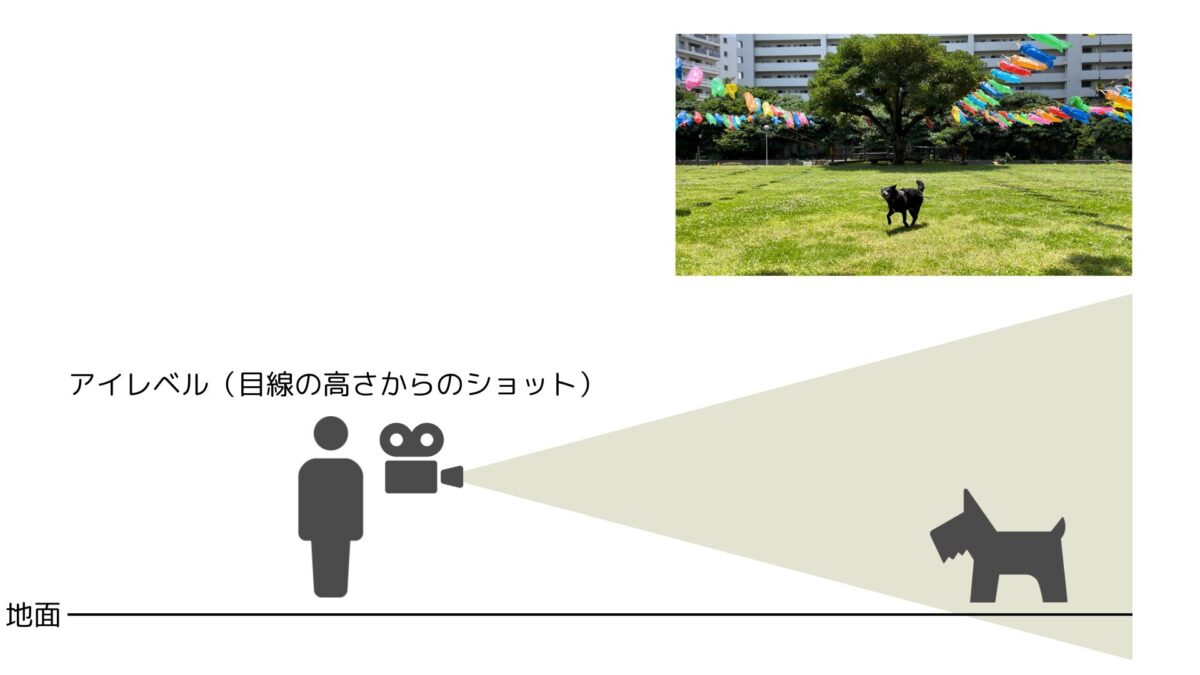

■ 目線の高さから撮影(アイレベル)

このショットでは、私達が普段見かけるような映像となるため、日常や安心感を感じさせることができます。

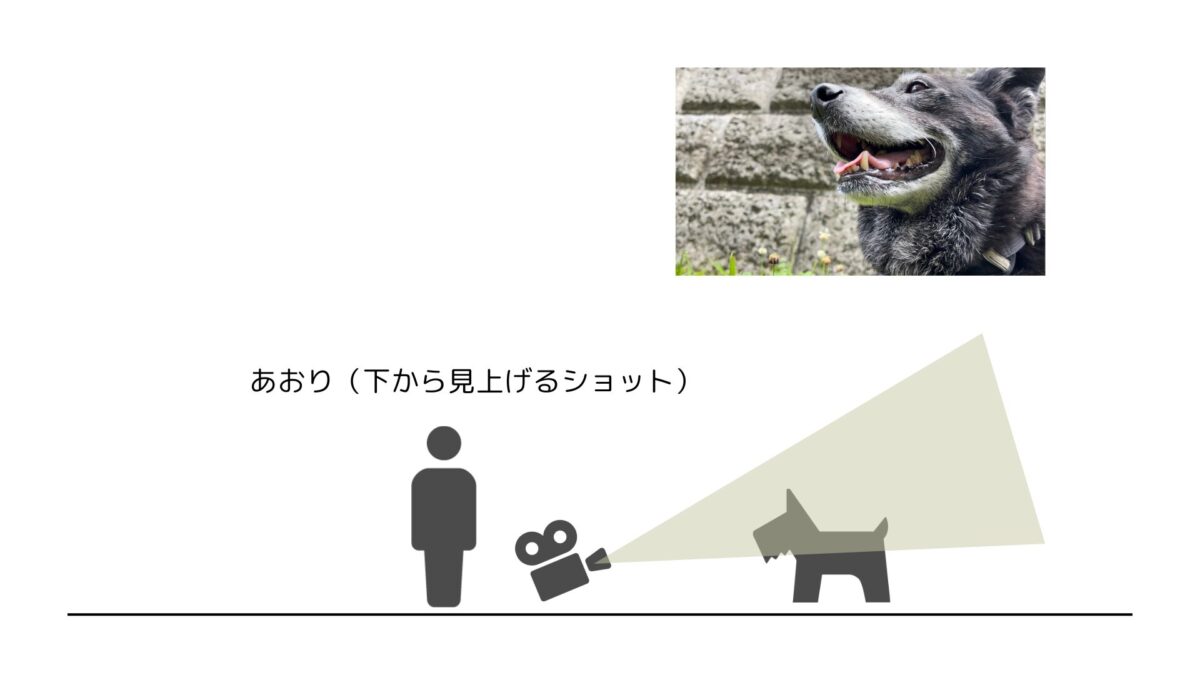

■ 下から見上げるショット(あおり)

このショットでは、相手が上に見えることから、被写体の力強さや高圧的な印象、緊張感を感じさせることができます。

■ 上から見下ろすショット

このショットでは、相手の弱々しさを演出したり、悲しみを感じさせることができます。相手よりも強い立場にいると伝えたいときにも効果のあるアングルです。

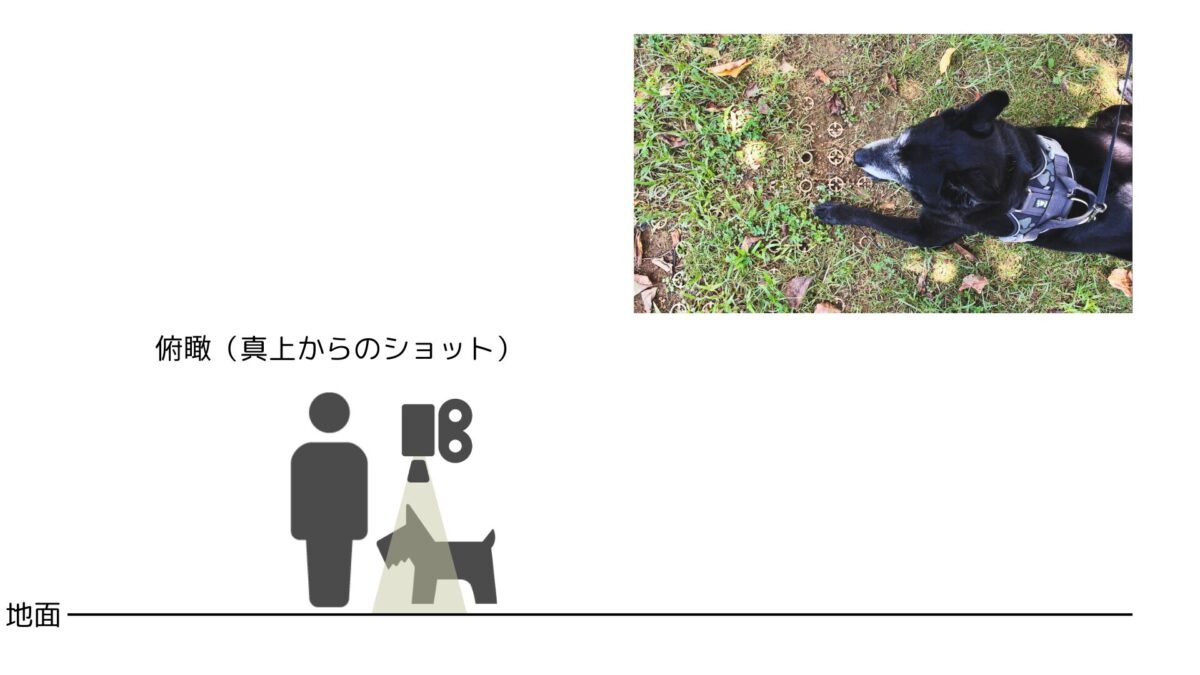

■ 俯瞰(真上からのショット)

俯瞰ショットは、真上や上空から見おろすような撮影のこと。鳥の目とも呼ばれたりします。ドローン撮影や料理動画でよく使われています。

俯瞰ショットは、普段あまり見かけることのない映像となり、新鮮味を感じさせることができます。

被写体との距離

被写体との距離には次の3つの種類があります。

- ロングショット

- ミドルショット

- クローズアップショット

■ ロングショット

ロングショットは、遠くから撮影する方法です。ワイドショットとも呼ばれていて、次の2つがあります。

- 場所全体を写したショット

- フルフィギュア(体全体が写っているショット)

つまり、被写体のからだ全体(頭の先から足先まで)が写っているものがロングショットです。

ロングショットは情報を伝えるためのショットです。

季節はいつ頃か? どんな場所にいるのか? 被写体の位置関係はどうなっているかなどです。

■ ミドルショット

ミドルショットは、中距離での撮影方法です。下記のような種類があります。

- ニーショット(膝から上)

- ウエストショット(ウエストから上)

- バストアップショット(胸から上)

- ショルダーショット(肩から上)

ミドルショットは被写体を強調しつつ、背景も映せる撮影方法です。

ロングショットでは遠すぎて伝えられない被写体の表情や動きを伝えたいときに使います。

また、登場人物が複数いてクローズアップでは画面におさまらない場面に使うのが最適です。

ミドルショットでは、画面の半分づつが被写体と背景となるイメージで撮影しましょう。

■ クローズアップショット

クローズアップショットは手や目、口元など、身体の1部分のみを拡大して撮影する方法です。

被写体の感情や手元の細かな動きを伝えたいときに使用します。

クローズアップショットを映像に入れることで、映像にメリハリが出て、見ている人が飽きにくい動画になります。

■撮影する順番は遠くからが基本

「ロングショット→ミドルショット→クローズアップショット」の順番で撮影しましょう。

ロングショットで撮影した映像に矛盾が出ないように、ミドル・クローズアップショットを撮影します。

撮影のコツとしては、ロングショットで映っているものをミドル・クローズアップで撮影することです。

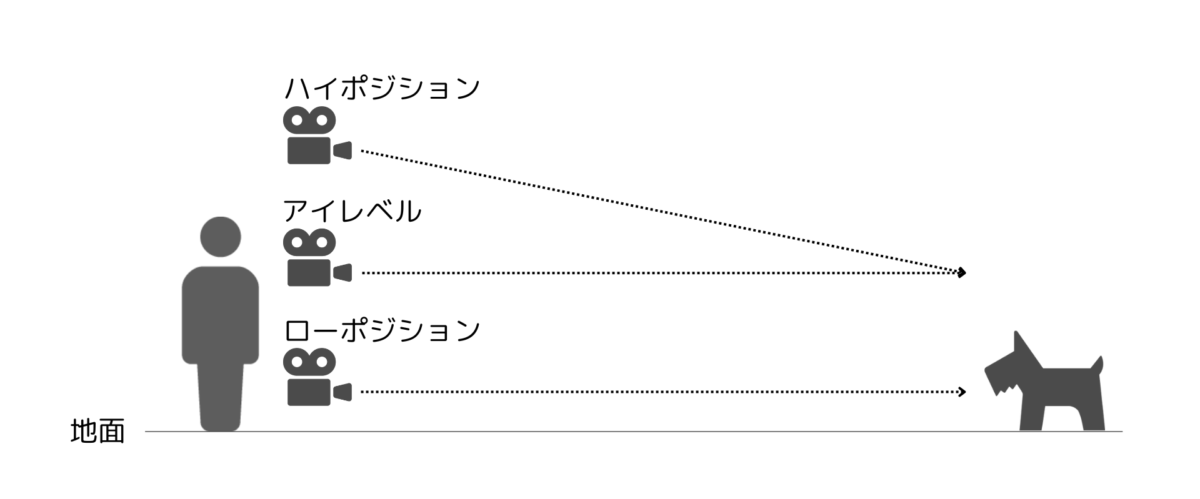

カメラの構える位置(高さ)

距離と似たようなもので高さがあります。

- ハイポジション

- アイレベル

- ローポジション

■ハイポジション

ハイポジションは、カメラを高い位置に構えて撮影する方法です。

カメラを持った手を上に伸ばして撮影したり、自撮り棒にカメラをつけて、高い位置から撮影します。

長い自撮り棒を最大まで伸ばして撮影することで、ドローンショットのような映像を撮ることもできます。

高い位置からのショットは、普段見慣れない映像となり、見ている人の興味を惹きつけることができます。

■アイレベル

目線の高さでの撮影方法です。人物を撮影するときは基本的にアイレベルで撮影します。

アイレベルの撮影は基本的な撮影方法で、日常感や安心感を与えられます。

撮影のコツは、自分の肩くらいの高さ、相手の目線よりもやや低いくらいの位置から撮影することです。

■ローポジション

カメラを低い位置に構えて撮影する方法です。足元を撮影したいときなどに使います。

赤ちゃんや動物を撮影するときは、カメラを被写体の目線の高さまで下げて、目にピントを合わせるのが基本です。

目線を下げることにより、被写体が見ているような景色が映せるため、新鮮味のある映像になります。

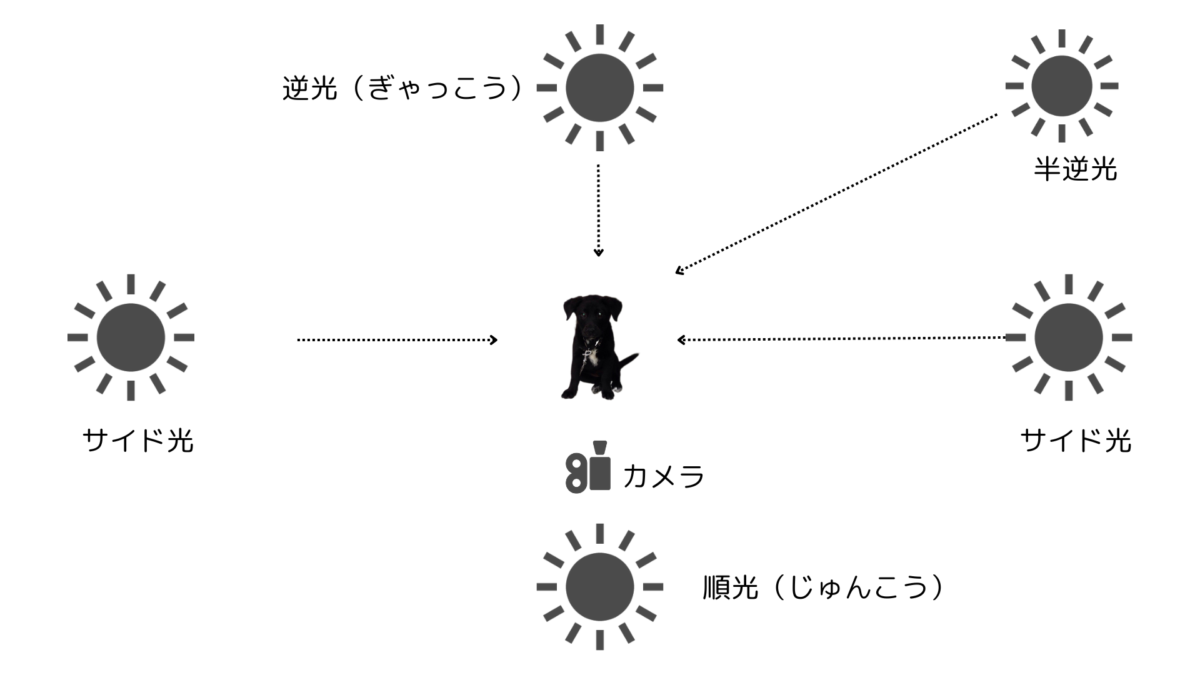

光のあたりかた

光で気をつけるポイントは4つ。シネマティックな動画を作る上で光はとても大切な要素です。

光で気をつけるポイントは4つ。シネマティックな動画を作る上で光はとても大切な要素です。

- 順光

- サイド光

- 逆光

- 反逆光

■順光

被写体の正面から光があたっている状態です。ノッペリとした映像になります。

■サイド光

被写体の真横から光があたっている状態です。被写体の半分に影ができ、カッコよさやクールな感じを演出するときに使います。

■逆光

被写体の後ろから光があたっている状態です。柔らかな雰囲気を伝えたいときに使います。ペット動画や、赤ちゃんの撮影時に向いています。

■反逆光

被写体の斜め後ろから光があたっている状態です。サイド光よりも柔らかく、逆光よりはカッコよさを残した撮影方法です。

食事を美味しそうに見せたいなら、反逆光で撮影しましょう。

カメラワーク(カメラを動かすこと)の種類と効果

固定ショットに慣れてきたらカメラを動かしてみましょう。カメラワークには次のようなものがあります。

- ドリーイン(DOLLY IN)

- ドリーアウト(DOLLY OUT)

- リビールショット(REVEAL SHOT)

- パン(カメラを水平に動かす)

- ティルト(カメラを上下に動かす)

- スライダーショット

- オービットショット

- ウィップショット

- タイムラプス

- スローモーション

- フォーカス送り

- POVショット

ドリーイン(DOLLY IN)

前進する動きのこと。物語りのはじまりや高揚感を演出するときに使われます。動画のはじまりにはドリーインがよく使われています。

ドリーアウト(DOLLY OUT)

後退する動きのこと。物語の終わりや悲しみなどを演出するときに使われます。動画の最後に入れると、終わり感を演出できます。

リビールショット(REVEAL SHOT)

映像の途中から被写体が入ってくる撮影方法です。

新しい情報が入ってくることで、新鮮さや驚きを与えることができ、動画にインパクトを持たせられます。

パン(カメラを水平に動かす)

基本は広い景色などを見せるために使われますが、移動する人物の動きを追いかけたり、位置関係を説明したりする場合にも使われます。

カメラを左から右への動かすことを「パン」、右から左へ動かすことを「逆パン」と呼びます。

撮影時に気をつけることは2つ

❷ カメラを動かせた先に見せたいものを登場させること。

ティルト(チルト)

ティルトとは、カメラを上下に動かす動きのこと。大きな建物を撮るとき、高い場所から下を見せたいときなどに使用します。

カメラを下から上に動かすことを「ティルトアップ」、上から下へ動かすことを「ティルトダウン」と呼びます。

ティルトアップは、細長い建物の大きさを見せたいとき、人物の衣装などを足元から頭まで順に見せたいときに使います。

ティルトダウンは、高い場所から足元に広がる景色を見せたいときなどに使います。

また、人の目線の動きを表現するときにも使われています。

スライダーショット

スライダーショットは、真横にカメラを動かす撮影方法です。見せたい景色や被写体が徐々に出てくることで目線を誘導できます。

オービットショット

オービットショットとは、被写体を中心にして回りながら撮影する方法です。

被写体を映しながら周りの景色も一緒に見せたいときに使える方法です。壮大な景色を見せたいときなどに使ってみましょう。

ウィップショット

ウィップショットとは、カメラをムチのように振る撮影方法です。次の動画に繋げやすくなる撮影方法です。

タイムラプス

タイムラプスとは早回し映像のことです。肉眼では見られない雲の流れや、星の動き、時間の経過を表現したいときに使用される撮影方法です。

スローモーション

スローモーションは、時間をゆっくりと見せるための撮影方法です。鳥の羽ばたきやスポーツの決定的瞬間に使うと映像が引き立ちます。

フォーカス送り

フォーカス送りとは、カメラのピントを撮影中に移動させることです。

撮影中に手前の人物から後ろの景色にピントをあわせたり、喋っている人物が変わったときに、ピントをそこに合わせたりします。

ピント送りを使うと動画が立体的に見え、臨場感が生まれます。

POVショット

物の視点から撮影する方法です。普段見られない視点からの映像なので、見る人に新鮮味を与えられます。

このショットがひとつあるだけでも映像全体の印象が変わるので、ぜひともチャレンジしてほしいショットです。

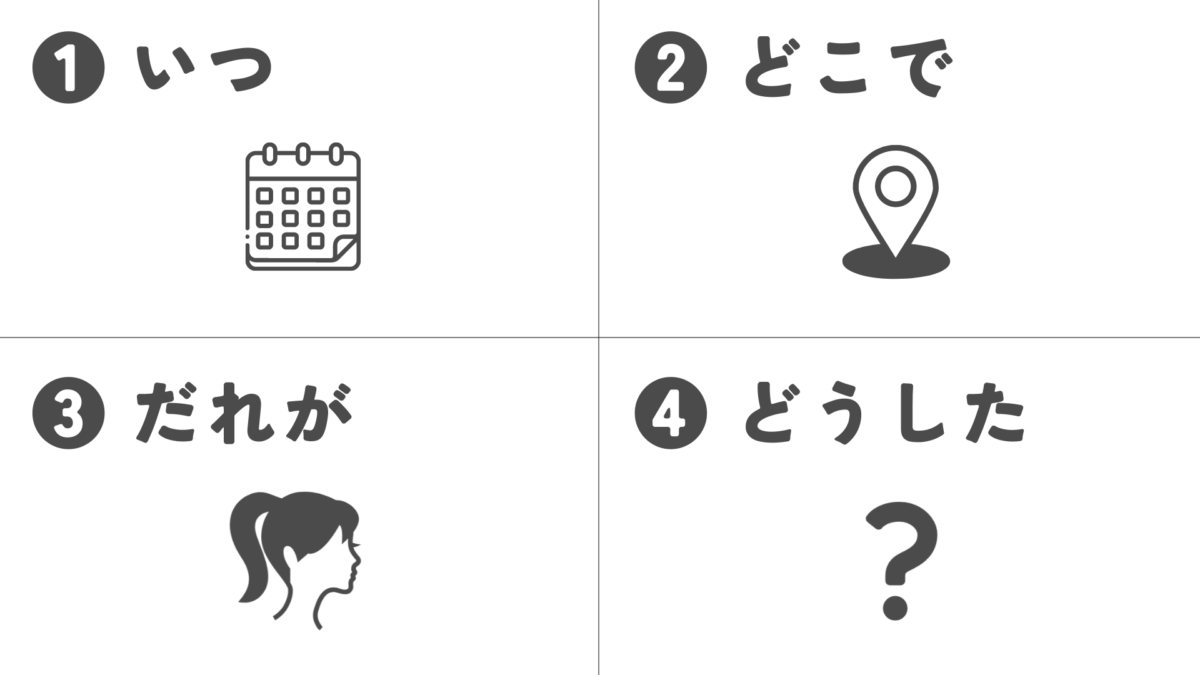

動画にも基本の文法がある

文章を書くときに同じように、動画にも基本の文法があります。

文法がおかしいと見る人が理解しずらい映像になってしまいます。

文章で例えると、このような感じです。

◯ 良い例「 7月に沖縄の美ら海水族館で、ジンベイザメを見ました。」

❶ いつ

ロングショットでその場所の雰囲気が分かるよう、広い画角で撮影しましょう。

木々の紅葉や雪が降っていれば、おおよその季節(いつ)、光の当たり具合や、影の位置で時間帯が分かります。

❷ どこで

どういう場所が舞台なのかが分かる映像を入れます。「どこで」は、この場所でこれから何かが起こるのだというのを見る人に伝えるためのショットです。

街中なのか、自然の中にいるのか、一目で場所が分かる情報があれば撮影しましょう。

映像に富士山が映っていれば、日本だということが分かりますし、青い海やシーサーが映っていれば「沖縄かな?」と連想させられます。

❶いつ、❷どこで、は同じカットで表現することも多いです。

❸ だれが

映像の主人公になる人物を撮影します。基本は最初に登場する人物が動画の主人公である場合が多いです。

風景撮影がメインの場合は、このショットは必要ありません。

❹ どうした

上記で説明した場所で登場人物が何をしているのかかが分かる映像を入れます。

景色を眺めたり、ご飯を食べたり、お散歩したりなど。

❶〜❹を繰り返してひとつの動画が完成します。

その他、撮影するときの基本のルール

■はじめに登場する人物が動画の主人公

動画のはじめには場所を説明するロングショット、登場人物である被写体を出しますが、複数の登場人物がいるときは、はじめに主役を出してあげましょう。

そうすることで、この人物の物語なんだという印象を与えられます。

■被写体の位置には決まりがある

画面の右側には立場の強いもの、左側には立場の弱いものがいることが多いです。関係性がはっきりしているなら、意識しておきたいポイントです。

■立体感のある映像を意識しよう

映像というのは基本的に平面ですが、工夫することで立体感のある映像に見せられます。

方法は3つ

- 被写体の手前に前景を入れる

- 手前から奥に動くものを入れる

- 角があるものを入れる

〇被写体の手前に前景に入れる

手前に何かをいれることで手前のものがボケ、被写体にピントがあり、背景という3つの距離感がつくれます。

それによって、2次元の映像に奥行きがあるように見せることができます。

〇手前から奥に動いているものを入れる

例えば、歩いて行く人や車などです。手前から奥に動くものがあると奥行感が生まれ、立体的な映像に見せられます。

〇角があるものを入れる

窓やテーブルなどです。L字型になっているものを入れることで、立体感を出すことができます。

■影側から撮影すると立体感がでる

影側から撮影することで、被写体の立体感をより強調することができます。

海外の作品ではこのショットが多く使われています。NetflixやPrime Videoで海外ドラマや映画を見るときは意識してみてください。

動画撮影の注意点

■カメラを動かしすぎない

映像が頻繁に動いていると、何を伝えたいカットなのか分からず、意味のわからない映像だと視聴者に感じさせてしまいます。

基本は固定ショット。カメラを動かすときはひとつの方向を意識しましょう。

■ロングショットばかり撮らない

ロングショットは広い画角で映せるため情報を伝えるショットとして使われます。

しかし、情報量が多すぎて視聴者は何に注目したら良いのか分かりにくいのも特徴です。

ロングショットばかりが続くと、何を伝えたいのか分からないフワッとした映像になってしまいます。

■ズームは何か動作が起きたときに使う

ズームをする理由は、何かを細かく伝えたいときです。

何かを食べたときの美味しそうな感情や物の質感、細かい動きを見せたいときなど。

■オートホワイトバランスは使わない

撮影中に色味が変わるため。ロックできる場所はロックすること。iPhoneの場合、画面を長押しすることで、ピントと露出を固定できます。

■手ブレに気をつける

意味を持たない手ブレは動画のクオリティを下げてしまう原因になります。縦横にブレないように意識して撮影しましょう。

■30度ルール

ひとつの被写体を同じ距離で撮影するときは、角度を30度は変えて撮影するというものです。

同じようなサイズと角度で撮影したショットを繋げると、時間がジャンプしたような映像になってしまい不自然に見えます。

ひとつのシーンでも角度や距離が異なるショットを3つは撮影しましょう。編集のときに動画を繋げやすくなります。

動画撮影が上手になるコツは真似ること、見ること、言語化すること

動画撮影の上達には次の3つが重要です。

動画撮影の上達には次の3つが重要です。

- 動画をたくさん見る。

- いいものが何かを判断できるようになる。

- 自分が思うように撮影できるようになる。

動画をたくさん見る

「いいな」と思った動画があれば、いつでも見られるように保存しましょう。あなたの感情が動いたものであれば、それはいい動画です。

いいものが何かを判断できるようになる

私たちは普段動画を見たときに、「この動画は良い。これはいまいち」と意識せずに判断しています。これを言葉にして書けるようにしましょう。言語化できるようにれば、自分の動画に取り入れやすくなります。

自分が思うように撮影できるようになること

いいものが何かを判断できるようになったら、それを真似して撮影してみましょう。まったく同じように撮影してみることで、自分にはできていないことが何かが分かります。

あとはひたすら繰り返しです。毎日少しでもいいので目的(構図、アングル、距離、光など)を決めて撮影しましょう。続けること、意識することが上達への近道です。

まとめ

ご紹介した知識を実践するだけで、映像のクオリティが大きく変わります。

撮影時にどんなショットが撮りたいのか? そのためにはどんな構図やアングルが良いのか、思い出せるように何度も見返して実践を繰り返しましょう。

「知っている」と「できる」の間には大きな壁があります。

上達する1番のコツは学んだ知識を実践し繰り返すことです。

素敵な映像を撮影できるようになって、心に残る映像を造りましょう♪

次回はシネマティック動画に必要な動画編集について解説します。

撮影した映像をどのように並べていくのか?ひとつのカットの長さは何秒くらいが良いのか? など。

映像制作はお料理とよく似ています。

いくら新鮮な食材を使っても、味付け方法や茹で時間など基本的な知識がなければ美味しいご飯は完成しません。

ひとつづつ丁寧に解説していきますので、「動画編集が上手になりたい!」と思ったあなたは、ぜひともご覧ください。

コメント